[Vol.12] 디지털패권 경쟁 속의 화웨이: 유럽과 아시아 국가들의 공조와 일탈

디지털패권 경쟁 속의 화웨이: 유럽과 아시아 국가들의 공조와 일탈

유인태 ([email protected])

전북대학교 국제인문사회학부 조교수

미국의 화웨이에 대한 압박이 거세다. 이는 단지 하나의 중국 기업에 대한 것이라기보다는 중국을 기술패권의 최대 경쟁자로 보는 미국의 시각에서 비롯된다고 할 수 있다. 미국은 동맹국들을 중심으로 중국과 화웨이를 지속적으로 압박하려 들고 있다. 그러나 파이브 아이즈를 비롯한 미국의 주요 동맹국들마저 최대 교역국으로 부상한 중국의 위상을 고려해 이해관계를 따지며 적극적으로 미국에 동조하지만은 않고 있는 양상이다. 우리나라 역시 자국 선도 산업의 육성과 이와 결부된 이익의 측면을 명확히 파악하고, 이에 맞는 외교적 노력을 펼쳐야 할 것이다.

- 큰 그림에서 화웨이 사태 보기

애초에 화웨이에 대한 ‘파이브 아이즈(Five Eyes, FVEY)’의 대응은 미국의 이니셔티브에 기인하는 바가 크다. 2012년 미국 하원 정보위원회는 중국의 화웨이, ZTE 통신장비 제조 그룹에 대해 미국 국가안보가 그들의 스파이 활동 그리고 산업첩보활동에 의해 침해될 수 있음을 경고하였고, 이에 따라 이들 회사가 미 정부와의 계약에서 배제되도록 하였다. 이는 미국의 대 중국 위협인식에 기인한다. 2017년 『국가안보 전략(National Security Strategy of the United States of America)』에 나타나듯, 중국은 미국의 안보와 주권을 침해하는 경제적 경쟁자로 규정된다.

미국의 대 중국 위협인식은 단순히 트럼프 대통령 그 자신에만 기인한 것이라기보다는 미국 지도자 계층에서 널리 공유된 인식으로 볼 수 있다. 의회에서는 거대 양당에 의해 그리고 국무부, 안보·첩보 관련 부서와 그 외의 기타 부서에서도 공유되고 있다. 그 근거로서 2017년 트럼프 대통령 취임 이후에는 국제무역위원회(USITC), 외국인투자심의위원회(CFIUS), 미국무역대표부(USTR), 상무부, 법무부, 재무부도 화웨이 제품 사용 금지에 가세하고 있다. 나아가 2018년 2월에는 중앙정보국(CIA), 국가안보국(NSA), 국가정보국(DNI), 연방수사국(FBI)을 포함한 6개 미 정보기관 수장들이 미 상원 정보위 청문회에서 해킹 가능성을 거론하며 화웨이와 ZTE 제품을 사용해서는 안 된다고 주장하였다.

이러한 범정부적 인식의 공유는 같은 해 8월 국제적으로 확산되는데, 미국은 파이브 아이즈 회원국을 국제적 확산을 위한 최초의 토대로 삼는다. 미국은 자국의 인식과 행보를 파이브 아이즈 회원국 외에도 특히 군사적 동맹국 혹은 정치외교적 우방국들에게 영향을 미치려고 시도하였다. 이러한 미국의 공조 체제 확산의 노력에, 중국 내부의 법체제 변화가 또 다른 구실을 제공한다. 법체계 변화란 2016년 11월에 중국 전국인민대표대회를 통과한 ‘사이버보안법(네트워크안전법)’ 그리고 2017년 6월에 통과된 첩보 관련의 ‘국가정보법’ 제정이다. ‘사이버보안법’은 2018년 11월에 새로운 조항들이 추가되며, 기업들의 데이터국지화와 중국 정부의 요구가 있을 경우 암호 해독 정보를 언제든 제공해야 하며, 인터넷 검열과 접속 차단하는 권한을 정부에 부여한다. ‘국가정보법’은 중국의 전기통신회사들에게 국가의 첩보 활동을 지지하고, 협동하며, 협조할 것을 의무화 하고 있으며, 이 중국의 법안들은 화웨이에 대한 파이브 아이즈의 반대 공조체제 형성의 이유를 한층 더 공고히 하였다.

미국의 화웨이 제재가 단순한 국가의 기업에 대한 제재로만으로 파악되지 않는 이유는, 현재 진행 중인 미·중 간의 통상마찰 때문이다. 이는 미국이 자국 중심의 통상질서를 재편하려는 노력의 일환이지만, 부상하는 강대국 혹은 잠재적 패권경쟁국인 중국이라는 점에서 그 파급력과 함의는 전 지구적이다. 미국 정부는 무역제재를 통해 중국의 기술력을 억제함으로써 중국의 국력 신장에 제동을 걸어 패권경쟁에서 이기려는 의도를 감추지 않는다. 미국은 2018년 4월 4일에 25% 고율관세를 부과할 중국산 제품 1,300개 품목을 발표하면서, 중국이 미래산업 육성을 위해 추진하고 있는 ‘중국 제조 2025’를 공개적으로 지칭한 바 있다.

이는 중국의 미래 성장 가능성을 주요 공격 대상으로 삼은 것을 숨기지 않은 것이다. 화웨이가 주목을 받는 이유는 바로 미래 성장 가능성의 핵심이 되는 5G 네트워크 기술을 보유하고 있는 회사이기 때문이다.

상기한 바와 같이, 화웨이와 ZTE 부품에 대한 미국의 제재는, 그 자체만 가지고 독립적으로 파악될 수 없고 여러 구조적 요인이 수반되고 있다. 대표적 세 가지 요인은, 첫째, 미국 국내에서의 대중국 인식의 악화와 패권경쟁의식 고조, 둘째, 중국 내에서의 권위주의적 법제도의 개정, 그리고 셋째, 미·중 간의 통상마찰이 그 구조적 요인들이다. 게다가 미국과 중국이라는 거대한 국가들 간에 일어나는 갈등이기 때문에, 이러한 구조적 요인들은 패권경쟁, ‘기술전쟁(Tech War)’, ‘무역전쟁(Trade War)’라는 자극적인 용어로 지칭되고, 이들 용어들이 서로 엮이며 교차되어 사용될 수 있는 시기를 불러왔다.

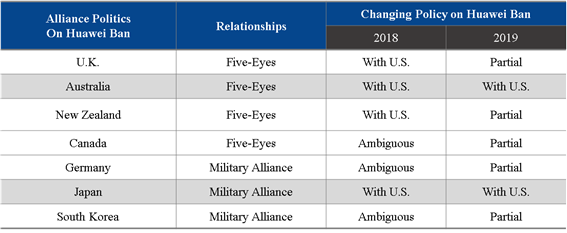

그러나 이러한 전쟁은 과거 냉전 시기에 결속되었던 동맹국 혹은 우방국들 사이 국제정치와는 다른 양상을 보인다. 특히, 화웨이 제재와 관련한 전통적 우방국 혹은 군사 동맹국들 간의 국제공조의 불안정성(아래 표 참조)은 전통적으로 안보로 치중되었던, 혹은 안보 이슈만이 ‘상위정치(high politics)’였던 냉전시기와는 확연히 구분된다. 2018년까지만 해도 상당 부분 미국의 공조 체제에 동승하는 분위기였지만, 2019년 들어서부터 각국이 차례차례 일탈한다.

화웨이 제재 공조와 동맹의 국제 정치

|

[출처: 저자 작성] |

2019년부터의 이런 변화를 어떻게 설명할 것인가. 무엇이 전통적인 동맹정치에서의 응집성과는 다른 이러한 양상을 낳는가. 여러 요인을 생각해 볼 수 있지만, 잠정적으로 5가지 요인을 들 수 있다.

① 불확실성: 미국 전략의 가변성

② 상호의존성: 국가들의 미국과의 (그리고 중국과의) 정치외교적 그리고 통상적 관계

③ 인식의 상이성: 국가들의 중국 위협 인식은 정도의 차이가 있음. 이에는 상호의존성뿐만 아니라, 지역적 근접성의 영향력도 있음

④ 국내의 이해관계 다양성: 국내 이해당사자들이 화웨이 제품을 어느 정도 의존하는가. 그리고 그 행위자들의 정책과정에서의 영향력이 국가마다 다름

⑤ 기업전략이 차이성: 화웨이의 사업 전략 상, 대응 방법이 다름. 시장이 큰 국가들에게는 검증을 제시함

- 화웨이 사태와 각국의 대응

화웨이 제재를 위한 미국의 국제적 공조체제 구축은 ‘파이브 아이즈’를 중심으로 전개되었다. ‘파이브 아이즈’는 군사 동맹을 넘어, 첩보 영역에서도 협력하는 첩보 동맹이기 때문에, 미국에게 있어 그 어느 나라들보다도 가깝게 공조 관계를 유지하고 있는 국가들이다. 이들 국가들을 단초로 국제적인 화웨이 제재 체제를 구축하려고 했던 것은 당연하게 보인다. 더욱이 제재의 이유가, 화웨이 부품을 통한 중국 정부에 의한 국가 기밀의 탈취 및 변경 가능성이었기 때문에, ‘파이브 아이즈’는 적절한 장(場)이였다.

‘파이브 아이즈’를 통한 공조는 2018년 7월의 회동에서부터 비교적 명확히 보이기 시작한다. 7월의 캐나다 노바스코샤에서 회원국들의 첩보 기관들의 장들이 회동한 이후로, 5개 회원국들은 화웨이가 차세대 5G 무선 네트워크 공급 사업에서 배제되어야 한다는 데에 뜻을 같이 하였다(Keall 2018). 그 이후 화웨이에 대한 공조의 분위기가 고조되는 가운데, 파이브 아이즈 내 공조 체제는 2018년 8월 호주 골드코스트의 회동에서 한 차례 더 강조되었다(Barkin 2018). 그리고 이즈음에 전 지구적 공조체제를 촉구하며, 공식적 협조 요청이 독일과 일본에게도 확장되었다.

미국의 화웨이 부품 사용 금지 조치 요구에 대해 우선, 호주 정부가 가장 먼저 동의한다. 그에 이어 뉴질랜드가 대(對) 화웨이 정책에 동승하는 듯 했다. 영국은 초반에는 공조의 자세를 취하다가 2019년에 공조 일탈로 선회했다. 그에 비해 캐나다는 2018년부터 완전한 공조체제에 가담하지 않았으며, 파이브 아이즈 공조체제를 완전히 무시하지 않는 선에서 적당한 협력을 보였으나, 최종 결정을 내리지 않고 유보한 상태였다. 그러나 2019년에는 영국, 뉴질랜드, 캐나다, 세 나라 모두 화웨이 부품의 완전한 배제가 아닌 부분적 허용으로 전환한다. 이하에서는 이들 각국 나라들의 화웨이에 대한 움직임을 상론한다.

- 호주

2018년 8월 호주 골드코스트 회동시기에, 호주의 텀불 수상은 트럼프 대통령에게 전화하여 화웨이와 ZTE가 호주의 5G에서 제외되었음을 알렸다. 외국 정부로부터 치외법권적인 지침을 받을 수 있는 회사들을 제외한다는 명분에 기인한다. 뒤이어 같은 해 10월에는 호주정보국(Australian Signals Directorate, ASD)의 수장 마이크 버제스(Mike Burgess)가 5G의 중요성을 언급하며 화웨이와 ZTE가 미칠 수 있는 국가안보 우려를 시사했다. 이처럼 첩보기관의 수장이 나서서 공적으로 언급한 경우는 70년간의 기관의 역사에서 유례가 없었던 사건이었다(Beams 2018). 이는 호주가 어느 정도로 미국과 긴밀히 협조하고 있는가를 보여주는 일례를 보인다.

호주의 이러한 중국 기업인 화웨이에 대한 견고한 거부 입장은 호주와 상황이 유사한 여러 나라와 비교해 볼 때, 여러 의문을 낳는다. 우선, 첫째, 호주는 영국, 캐나다 뉴질랜드와 같은 다른 파이브 아이즈 회원국 그리고 독일, 프랑스와 같은 서방 민주주의 선진국이 2019년도에 들어 화웨이 장비 사용을 허가 하는 방향으로 선회한 것과 달리 계속해서 화웨이 사용 금지 입장을 견지한다. 나아가, 둘째, 2019년도 말에 되어서는 화웨이 장비 금지의 입장을 견지한 나라는 호주 외에 일본 정도일 정도로 호주에서는 고립에 대한 우려의 목소리도 나온다. 고립은 화웨이 제품을 대체할 마땅한 대안이 없는 경우 곧 5G 경쟁에서의 낙오를 의미할 수 있다. 셋째, 호주는 동남아시아와 지리적으로 가까우며, 중국과도 유럽 우방국들에 비해 상대적으로 가까우며, 중국의 잠재적 위협이 전략상으로 중요한 고려 요인이다. 그럼에도 불구하고, 지리적으로 가까운 동남아시아 국가들, 예를 들어 미국과의 군사동맹국인 필리핀과 태국은 5G 네트워크 장비로 화웨이 제품을 사용하기로 하였다. 넷째, 호주와 중국의 상호의존도는 상당했음에도, 교역의 압박이 작용하지 않은 것으로 보인다. 중국은 호주의 가장 큰 수입국이다. 그리고 석탄은 호주에게 있어 가장 이윤이 남는 수출인데, 중국의 석탄 구입은 호주 GDP의 4%에 육박한다. 중국의 호주에 대한 무역보복이 결코 가볍게 넘겨질 수 있는 사안이 아닌 것이다. 다섯째, 마지막으로, 호주의 경우도 다른 여러 나라의 경우와 같이 이전 기술에 대한 화웨이 의존도가 결코 낮지 않았다. 화웨이가 사실상 4G 네트워크 서비스의 반을 제공하고 있는 상황이기도 했다. 화웨이 금수 결정은 이동통신사(carrier)들이 적응할 시간도 없이 빠르게 결정되었다. 그리고 호주는 2019년 5월부터 텔스트라(Telstra)가 5G 서비스를 개시했고 이미 수 만 명의 가입자를 받았다. 호주에서의 화웨이는 그 사업 진입 가능성이 희박해 보이고, 향후 기회를 노리며 기다리는 동안에, 다른 분야, 예를 들어 교통, 광산, 농업 및 교육 쪽으로 관심을 전환하고 있다.

사실상 상기한 여러 상황들이 화웨이 5G 장비 사용으로 전환한 국가들과 유사함에도 불구하고, 호주의 이러한 결정은 어떻게 유지되고 있는 걸까. 2019년의 세계적인 추세에도 불구하고 호주가 화웨이를 배제하고 있는 것을 보면, 미국의 압박만이 아닌 다른 이유가 있을 수 있음을 짐작케 한다. 왜냐하면 다른 모든 나라들도 미국의 압박을 느끼고 있었지만, 전환했었기 때문이다.

사실 호주의 결정은 미국의 압박에 의한 것이 아닐 수 있다. 이를 입증하듯, 오히려 호주의 입장이 보다 더 견고할 수 있는데, 미중무역협상 가운데 화웨이 제품을 카드로 쓰는 미국을 보면, 미국은 오히려 화웨이에 대해 상대적으로 유연한 태도를 보이고 있다. 오히려 미국의 화웨이 제품 금수 공조 체제도 호주에 의해 시작되었을 수도 있다는 주장도 있다. 호주는 미국이 화웨이 제품 금수 공조 체제를 형성하기 위해 본격적으로 움직이기 전에 이미 2011년에 화웨이 제품을 국가 브로드밴드 네트워크 사업에서 제외한 바 있다. 그 금수 조치가 2018년에 백도어 존재 가능성 때문에 5G 네트워크 사업으로 연장되었을 뿐이라 볼 수 있다. 그리고 호주는 미국보다도 더 강력한 제재형식을 취하며, 단순히 정부 네트워크 뿐 아니라 모든 네트워크에서 금지하고 있다. 한때, ASD 수장인 마이크 버제스는 2017년에 핵심과 비핵심 인프라의 차이는 모호해질 수 있다고 언급했다.

이는 영국이 비록 화웨이 부품을 기밀 데이터를 취급하는 네트워크로부터 당장은 떨어뜨릴 수 있다고 하더라도, 장차 떨어뜨리기 어려워진다는 의미이다.

이러한 호주의 정책 방향은 호주의 대(對) 중국 인식 특히 중국 위협을 강하게 느끼는 정책결정자들에 의한 것일 가능성이 크다. 호주의 화웨이 5G 장비 사용 금지는 2018년에 결정이 내려졌는데, 말콤 턴불(Malcom Turnbull) 정권 시기이다. 그는 같은 해 8월에 퇴임하였으나, 그는 국가 첩보 활동을 도와야할 의무가 있는 기업에는 5G 네트워크 사업을 맡길 수 없다는 견해를 가지고 있었으며, 불확실한 세상에서는 대비책(hedge)을 마련해두어야 한다고 피력한 바 있다. 즉, 중국이 현재 평화적으로 보인다고 해서 화웨이에 의존하게 되면 나중에 국가 안보에 큰 위협이 될 수 있다는 의미이다. 그리고 중국에 모든 것을 의존할 수 없으며 5G 장비의 전적인 의존은 피해야 한다는 의미로 해석될 수 있다. 턴불은 중국을 동아시아에서의 지정학적 불안정의 근원임을 그리고 국가안보에의 가장 큰 위협이 될 수 있다고 강하게 의식하고 있었다고 볼 수 있다. 따라서, 화웨이 장비 사용 금지는 여러 나라의 경우, 특히 미국과 가까울 경우, 미국과의 관계에서 비롯되는 압력이 주요 이유로 지목되지만, 호주의 경우 미국의 압박 없이 자체적인 결정의 결과로 볼 수 있다. 실제, 턴불은 중국 기업들과의 거래를 금지하는 것과 관련해서 미국이나 파이브 아이즈의 어느 국가로부터 압력을 받은 적이 없다고 부인했다. 심지어 턴불은 은퇴한 후에도 영국 수상 테레사 메이(Theresa May)에게 화웨이의 위험성을 경고했을 정도이다. 턴불의 후임인 스콧 모리슨(Scott Morrison) 수상도 강경한 우파로서 친미 성향의 대 중국 강경책을 선호하며, 호주의 대(對) 화웨이 정책은 호주의 대(對)중국 정책과 함께 한동안 유지될 것으로 보인다.

물론, 호주 정부의 향후 행방은 어느 정도 중국과의 경제적 관계로부터 영향을 받지 않을 수 없다. 영국의 화웨이 부품의 부분적 도입이, 브렉시트와 결부되며, 상당 부분 화웨이 부품이 가져다주는 경제적 이익을 고려하지 않을 수 없듯이, 호주에게도 중국과의 경제적 상호의존에서 비롯되어 치러야 하는 비용이 호주의 정치인들에게도 압박이 될 수 있다. 그러나 호주는 중국의 무역 영역에서의 대항 조치를 호주의 화웨이 금지와 별개로 인식하여, 화웨이 기업 부품 제재 방침을 유지해 왔으며, 화웨이의 지속적인 탄원에도 불구하고 향후 계속될 것으로 보인다.

- 뉴질랜드

앞서 언급된 2018년 8월과 10월의 첩보 기간 수장들의 회동을 거쳐, 파이브 아이즈 내에서의 화웨이에 대한 우려가 공유되고, 대응 공조에 대한 논의가 고조되면서, 뉴질랜드의 노동당 정부도 이러한 흐름에 신속히 동승하였다. 단적인 예로, 뉴질랜드는 2018년 호주의 마이크 버제스가 공표한 이후 불과 7일 만에 화웨이가 스파크(Spart New Zealand) 공영 전화회사로 5G 장비 공급을 금지하는 결정을 내렸다. 이 결정은 뉴질랜드의 첩보기관인 정부통신보안국(Government Communications Security Bureau)이 국가안보상의 이유로 내린 것이다. 이러한 정부통신보안국의 결정으로 스파크는 2018년 11월에 이미 화웨이

장비를 5G 네트워크에 사용할 수 없다고 보았다. 다른 한편, 2019년 2월이 되자, 저신다 아던(Jacinda Ardern) 뉴질랜드 수상은 자국 정부는 아직 절차를 진행 중이며, 스파크가 정보통신보안국의 우려를 불식시킬 수 있다면, 화웨이가 여전히 참여할 수 있다고 언급하였다. 즉, 확정된 결정은 아직 없다고 말하며, 뉴질랜드의 유연한 입장을 수상이 직접 시사 하였다.

뉴질랜드의 정부통신보안국의 결정은 호주의 결정에 이어 공표되었으며, 이러한 결정들의 이면에는 미국의 압박이 있었다. 그러나 동시에, 아던 수상의 언급에서 보이듯, 뉴질랜드 수상의 입장에는 중국과의 관계에서 비롯되는 우려가 작용하였다고 할 수 있다. 즉, 뉴질랜드는 화웨이를 완전히 제외하지 못하고 있는데, 이는 중국과의 깊은 경제적 관계에 기인한다. 중국은 뉴질랜드의 가장 큰 무역국이며, 중국인 관광 유입도 크다. 따라서 화웨이를 금지할 경우, 야기될 수 있는 경제적 보복에 대한 우려가 컸다(Withers 2019). 이를 방증하듯, 뉴질랜드의 화웨이에 대한 입장을 피력한 후에는 수상 자신이 중국과의 어떠한 마찰도 없다는 것을 역설하기까지 하였고, 더욱이 뉴질랜드는 비록 파이브 아이즈 첩보 동맹의 일국이지만, 동맹국과는 상관없이, 즉 미국이나 호주로부터의 압박 없이, 독자적으로 결정을 내린다고 말한다.

수상의 언급은 파이브 아이즈 국가로서 뉴질랜드가 보였던 결속력과는 다르며, 뉴질랜드는 유연한 입장을 취하고 있는 것으로 볼 수 있다. 이러한 뉴질랜드의 입장 변화는 중국과의 관계로부터 많은 영향을 받았다. 뉴질랜드는 중국과의 긴밀한 교역관계를 가지고 있었으며, 이로부터 비롯되는 사회로부터의 압박이 작지 않았기 때문이다. 그리고 같은 파이브 아이즈인 영국의 정책 전환도 호기로 작용했다. 영국도 화웨이를 5G 사업 계획에 포함시킬 수 있다는 가능성은 수상으로 하여금 첩보기관과는 다른 발언을 할 수 있게 하였다. 즉, 뉴질랜드가 놓인 국제 구조적인 제약과 국제 환경의 변화는 기존 2018년의 강경한 뉴질랜드 입장으로부터 2019년의 유연한 태도로의 전환을 가능케 한 것이다.

다른 한편, 화웨이도 영국의 결정이 변화함에 따라 여러 나라에 새로운 제안을 제시하는데, 뉴질랜드에게도 유연한 태도를 주문한다. 화웨이는 2019년 4월에 뉴질랜드가 영국과 같이 제한된 역할이라도 승인할 것을 요구한다. 영국은 화웨이가 5G 네트워크의 핵심 부분에의 참여는 금지하지만 비핵심 부분은 허락하기로 방침을 선회한 것이다. 이러한 방침은 영국 뿐 아니라 독일도 동일했다. 영국과 독일의 이러한 방침은 미국이 화웨이 제품의 스파이행위(espionage) 가능성을 제기하고, 미국과 중국 간에 갈등이 고조하는 가운데 취한 중도노선이라 할 수 있다. 모든 나라가 미국과의 좋은 정치적 관계와, 중국과의 경제적 관계에서 비롯되는 혜택, 양자를 갖고 싶어 하기 때문에, 영국과 같은 종류의 중도노선은 미국의 우방국에 계속해서 확산될 것으로 보인다.

세계적인 흐름과 뉴질랜드의 중국과의 관계 속에서, 화웨이의 사업 가능성은 뉴질랜드의 5G 네트워크 사업에서 다시 부상하고 있다. 스파크는 작년에 화웨이를 베이스 스테이션(base stations)에 유일한 공급자로 전면에 내세운 계획을 세웠지만, 정부는 국가안보를 이유로 이를 거절한 바 있다. 그러나 2019년 11월 18일에 다시 한 번 화웨이를 삼성과 노키아와 더불어 하나의 선호하는 사업자로 지명한 것이다.

이러한 큰 기업의 움직임은 서방 우방국들의 움직임과 뉴질랜드 내에서의 움직임을 반영하는 것으로 볼 수 있다.

- 캐나다

2018년 12월에는 캐나다에서 파이브 아이즈 회동이 있었으며, 이는 최고위 정보 장관들의 연례 모임이었다. 여기에서는 화웨이를 회원국의 5G 모바일 폰 네트워크 사업 참여에서 배재하기 위해 조율할 것이 결정되었다. 미국의 6개 첩보 기관들의 장은 화웨이를 세계에서 가장 위험한 사이버첩보(cyberintelligence) 위협으로 간주하고, 화웨이의 5G 기술이 원격 스파이, 정보의 탈취와 변형, 그리고 심지어 시스템 셧다운까지 가능할 것으로 보았다(Chase and Fife 2018). 그러나 캐나다의 태도는 미국, 호주 그리고 뉴질랜드와 같이 전면적으로 명백한 금지를 나타내지 않았다. 캐나다 안보정보청(Canadian Security Intelligence Service)의 수장은 국가 지원의 정보탈취행위가 늘어나고 있는 추세는 언급하였으나, 중국을 구체적으로 언급하지는 않았다.

캐나다의 트뤼도 자유당 정권은 2018년 12월 이전까지 다른 파이브 아이즈 구성 국가들과는 달리 화웨이에 대해 결정적 태도를 취하지 않고, 여러 선택지들이 열린 잠정적 상태를 유지하는 자세를 취했다. 예를 들어 2018년 11월까지도 화웨이가 5G 네트워크 모바일 사업에 참여할 수 있는 가능성을 열어 놓았었다. 이런 결정이 캐나다 연방 정보기관인 캐나다 통신보안기구(Communications Security Establishment, CSE)의 권고에 따른 것인 점도 주목해야 한다(Bussoletti 2018). 그 전 10월 달에는 파이브 아이즈, 특히 미국으로부터 캐나다의 화웨이 제품 사용 우려가 표출되었는데, 오히려 스콧 존스(Scott Jones) 캐나다 사이버 안보 센터(Canadian Centre for Cyber Security)장은 캐나다가 화웨이의 위협에 대응할 수 있는 역량이 있음을 강조하였다(Freeze 2018).

그러자 미국 상원의원들이 캐나다 총리에게 캐나다의 5G 네트워크 사업으로부터의 화웨이 배제 청원 서한을 보냈다. 이들은 캐나다가 미국과 호주의 선례를 따르기를 촉구했다(Chase and Fife 2018). 당시 호주와 뉴질랜드도 화웨이 사용 금지에 참여하던 상황이었고, 이런 상황은 이미 화웨이 제품을 많이 사용 하고 있던 캐나다에 압박이 되었다(Desjardins 2018). 화웨이 제품 사용금지를 택한 국가들은 화웨이 제품에 중국 정부에 의한 ‘백도어’ 설치의 위험을 공유하고 있었고, 만일 캐나다가 화웨이 제품을 사용할 경우, 파이브 아이즈 공조망에 연결되어 있는 캐나다를 통해 중국이 첩보 정보를 빼내어 갈 수 있는 위험이 있었기 때문이다. 캐나다는 첩보 공조에서 배제될 수 있다는 위기를 고려하지 않을 수 없었다.

그리하여 2018년 12월 이후 캐나다는 파이브 아이즈와의 중국 화웨이에 대한 공조체제를 취한다. 그러나 캐나다는 호주나 뉴질랜드에서처럼 화웨이의 5G 네트워크 사업 참여를 금지하지 않았다. 이는 지금까지 취해온 캐나다의 신중한 태도와 배치될 뿐 아니라, 자국의 민간 영역에도 이익이 되지 않기 때문이다. 대신 다른 형태로 공조를 취하는데, 캐나다는 미국의 요청에 따라 화웨이 창업자의 딸이자 최고재무책임자

(Chief Financial Officer)인 멍완저우를 2018년 12월 5일 체포한다. 비록 화웨이는 중국 정부와 공조하여 불법적 감시를 하고 있다고 비난 및 의심을 받고 있긴 했지만, 표면적인 체포의 이유는 북한 경제재제에 대한 위반 혐의 때문이며, 스파이행위(espionage)에 의한 것은 아니었다. 멍완저우의 체포에 보복하듯이 중국 당국도 캐나다 출신 전 외교관과 대북사업가를 체포했다.

캐나다는 미국과 중국으로부터 양쪽의 압박을 받게 되는 상황에서 절묘한 균형을 취할 것을 요구받았다. 미국은 중국과의 첨단 기술 경쟁의 구조 속에서 캐나다를 압박하고 있었으며, 중국은 멍완저우의 체포에 항의하고 나섰을 뿐 아니라, 만일 화웨이가 금지 될 경우 캐나다에 부정적인 결과가 있을 것이라고 강력히 경고했다. 게다가 중국은 중국내 캐나다 주요 인물들을 구류하며, 캐나다에 추가적인 압박을 가했다. 캐나다는 중국에 압박을 받고 있지만 이에 굴하는 자세를 보이고 있지 않다. 멍완저우를 두둔하던 주중캐나다 대사는 공조체제의 강화 맥락 가운데 해임되었고, 멍완저우의 미국 송환절차는 시작되었다. 그러나 2019년 3월까지도 캐나다는 미국의 요구에 호주나 뉴질랜드와 같이 명확히 응하지는 않았다. 캐나다의 중도노선 운영(maneuvering)의 기술을 엿볼 수 있다.

양쪽에서 캐나다에 가하는 압력은 여전하다. 한편으로 멍완저우 체포라는 협조는 미국 하원에서의 결의안(’19.10월)에서 보이듯 미국의 찬사를 받는다. 캐나다는 미국과의 범죄인 인도 협약에 의해 체포하였고, 미국은 결의안이라는 당근을 통해, 캐나다의 행위에 간접적인 영향을 미치려고 한다. 다른 한편으로 캐나다는 중국으로부터 여러 보복(위협)을 받아 왔다. 상기한 바와 같이 중국은 캐나다인 2명을 스파이 혐의로 구류하고 그리고 다른 두 명에게 사형을 선고한 바 있다. 그리고 티벳, 위구르, 홍콩의 민주주의 운동과 관련한 캐나다인들은 중국을 지지하는 자들부터 여러 괴롭힘을 당하고 있다. 더욱이 중국은 캐나다에게 두 번째로 큰 교역국가인데, 2019년 3월에 카놀라 반입을, 2019년 6월말에는 캐나다산 돼지고기와 쇠고기 수입을 중단했다. 무역보복의 전체적 규모로는 현재 캐나다의 3.8억 달러에 이르는 농산품들의 수입이 제한되었다(’19.11월 기준). 피해를 받은 농부들은 캐나다 총리에겐 국내로부터의 정치적 압박이다.

이런 미국과 중국의 이중 압박 가운데, 영국이 중국 화웨이의 5G 장비 도입 결정을 한다. 이 결정은 파급효과가 있었다. 유럽에서는 독일, 스위스, 네덜란드 등 유럽 주요국도 잇따라 화웨이 장비 도입 의사를 밝힌다. 파이브 아이즈 국가들에게도 그 효과가 있었는데, 뉴질랜드가 2019년 2월 중순 즈음에, 기존의 화웨이 제품 사용 금지 입장에서 선회하여, 화웨이가 들어올 수 있음을 공표하였다. 이어 2019년 5월 캐나다 정부도 화웨이 장비 도입 검토에 들어간 것이다. 캐나다 정부의 이런 입장 결정에는 화웨이의 적극적인 움직임도 있었다.

캐나다가 미국에 의한 화웨이 제재 공조체제를 일탈하게 된 데에는, 유럽 국가들의 움직임도 있었지만, 캐나다의 대(對) 중국 입장과도 관련이 있다. 캐나다 총리 쥐스탱 트뤼도(Justin Trudeau)는 캐나다의 중국에의 관여(engagement) 정책을 계속 지지해온 인물이며, 자신이 중국으로의 특사로까지 파견된 적이 있을 정도로 중국과의 관계를 중시 여겨왔다. 물론 국내적으로 반대 세력이 있으며, 자유당의 중국 경도에

대해 보수당은 비판적이다. 극단적으로 한 인사는 중국과의 완전한 재시작을 요구하기도 했다.

또 다른 일탈을 촉진한 이유로 국내 이해당사자들의 목소리를 들 수 있다. 캐나다의 경우, 다수의 그리고 거대 전기통신회사들로부터 화웨이 제품에 대한 지지가 있었다(Liao 2019). 캐나다의 삼대 전기통신회사 중에, 텔루스(Telus Corp.), 벨 캐나다(BCE Inc.’s Bell Canada)는 이미 화웨이와 상당히 공동 투자한 상황이었고, 로저 통신회사(Rogers Communications Inc.)만이 에릭슨을 주로 사용하고 있었다. 화웨이를 금지할 경우, 노키아나 에릭슨만이 가능하게 된다. 더욱이 미국의 압박 하에서도 화웨이는 캐나다에 지속적으로 연구 개발에 투자하고 있었으며, 이로 인해 새로운 일자리가 기대되고 있었다(Horowitz 2019).

이와 같은 화웨이 기술에 의존도가 높은 대내적 상황은, 화웨이에 유연한 태도로 선회한 다른 나라에서도 유사하게 발견된다. 캐나다와 유사하게 영국의 많은 기업 또한 이미 화웨이 제품을 사용하고 있다. 이런 상황이 영국의 선회에 영향을 미쳤다고 볼 수 있다. 독일 또한 유사하며, 이미 모든 5G 참여 기업들이 화웨이 기술들을 사용하고 있다(Buck 2019).

상기와 같은 조건에서 파이브 아이즈의 또 다른 회원국이자 인접국인 캐나다마저 화웨이 제재 공조에서 빠지는 듯하자, 미국은 캐나다에 새로운 압박을 이어간다. 미국 국가안보고문 로버트 오브라이언(Robert O’Brien)이 2019년 11월 23일 캐나다의 화웨이의 5G 장비 사용을 경고하였고, 만일 사용할 경우 캐나다와 미국의 정보 공유를 허가하지 않겠다고 밝혔다. 국가안보고문은 미국의 동맹국이 트로이목마인 화웨이 5G 통신 네트워크를 들이면 정보 공유에 영향을 받을 것이라고 언급하면서, 미국의 화웨이에 대한 인식을 단적으로 드러내었다. 이에 대해 캐나다 국방부 장관인 하진 싸쟌(Harjit Sajjan)은 화웨이 도입 여부 결정까지는 더욱 많은 시간을 소요할 예정이며, 캐나다의 통신업체가 서로 다른 의견을 갖고 있는 상황에서 벨캐나다(BCE)와 텔러스(Telus)는 화웨이 장비를 금지하는 것은 5G 네트워크 발전에 영향을 준다는 입장이지만, 오타와 정부가 최종 결정을 내리기까지는 5G 계획을 잠정 보류키로 했다고 언급하였다. 벨캐나다(BCE)와 텔러스(Telus)는 화웨이의 4G 장비를 사용하고 있으며, 화웨이의 5G 장비 도입을 금지할 경우 막대한 장비 교체 비용 등을 우려하고 있다.

캐나다는 화웨이의 5G 모바일 네트워크 사업 참여 가능 여부에 대해 결정을 계속해서 유보하여 왔으며, 특히 2019년 10월 21일에 있었던 연방선거 이후로 연기해 왔다. 그러나 아직 캐나다 정부의 결정은 내려지지 않았다(’19.12.1 기준). 이는 앞서 언급한 바와 같이 미국의 입장이 확고하지 않으며, 발표하기에 정치적 부담감이 가장 적은 적기를 기다리고 있기 때문이다. 영국이 2020년에야 결정을 내릴 것이라 예상되기 때문에, 국내 정치 상황을 고려하며 비슷한 시기에 내려질 것으로 예상된다.

요약하자면, 캐나다는 미국과 거리를 조절하며 화웨이에 대한 입장을 견지해왔다. 캐나다는 사이버 안보 영역에서 민주적 절차의 수호라는 가치를 내걸고 연합 형성에 이니셔티브를 취하였다. 더욱이 영국과 독일 그리고 뉴질랜드의 선회로 인해 캐나다를 향한 미국의 압박은 경감되었다. 이러한 화웨이에 대한 캐나다의

정책에는 국내 이익단체들의 지지도 존재했다. 따라서 캐나다가 견지해온 미국과 중국 간의 미묘한 균형 감각과 조심스러운 국익 추구 외교 노선은 유지될 것으로 보인다.

- 영국

2019년 2월 18일에 영국의 국가사이버보안센터(National Cyber Security Center, NCSC)가 중국 통신장비업체 화웨이 제품을 차세대 통신망인 5G 네트워크에서 사용하는 데 따른 보안 리스크가 관리 가능한 수준이라고 판단을 내린 것이 알려지면서, 반(反) 화웨이 공조 체제에 금이 가기 시작했다. 정보기관 MI6 수장도 영국이 화웨이에 대해 미국보다 유화적인 조치를 취할 수 있으며, 각국은 문제 해법을 모색할 주권을 가지고 있다고 언급하기도 했다. 이 당시 미국은 이미 정부부처에 화웨이 장비 사용을 금지한 상황이었으며, 호주와 뉴질랜드도 정부 차원에서의 장비 배제를 선언했었고, 프랑스와 독일은 ‘주의해야 한다’는 경고를 내놓으며 신중한 입장이었다.

이에 화웨이의 안정성 검사를 위해 영국에서는 화웨이의 소프트웨어 기술력과 보안성을 검사하는 기관인 ‘화웨이 사이버 보안 평가 센터(Huawei Cyber Security Evaluation Centre, HCSEC)’를 설립한다. 여기서 3월 말에 보고서를 내놓는데, 이에는 화웨이 제품의 기술적 결함을 우려하는 내용이 담겨져 있었다. 그러나 정치적 판단은 포함되지 않았다.

4월 중순이 지나자 영국 5G 망 구축 사업에 화웨이가 참여하는 것이 명확히 보도된다. 테레사 메이 수상이 화웨이가 영국 망 중 비핵심 부분 구축 작업에 참여하도록 허락하는 문건에 서명한 것이다. 이 결정은 4월 23일 영국 국가안전보장회의에서 내려진 것이며, 수상은 이 회의의 의장이다. 즉, 메이 수상과 장관들에 의해 내려진 정치적 결정이며, 정보 부처나 국방부는 여전히 국가안보 차원에서 회의적이었다. MI6 수장은 안보적 위협을 계속해서 언급하였으며, ‘데일리 텔레그래프’에 국가안전보장회의에서의 합의 내용을 유출한 것으로 해임된 윌리엄슨 국방장관도 이를 반영한다. 미국의 최우방국인 영국이 선회하면서 ‘반 화웨이 전선’은 붕괴로 향한 연쇄 일탈이 일어났다는 것은 상기한 바와 같다.

이렇게 여러 나라들이 동맹국 미국에 반대하면서까지 그리고 잠재적으로는 외교·안보에서의 관계 악화까지 감안하며, 기존의 입장에서 선회하여 화웨이에 대해 유화적인 태도로 바뀔 수 있었던 것은 국내적인 이유도 있다. 즉, 영국 내 관련 이해당사자들의 화웨이 제품에 대한 수요가 있었고, 이들의 목소리가 작용했기 때문에, 정부로서도 외부의 압박에 대항할 수 있었던 면도 있다.

현재 화웨이 5G 사용의 임시적 허용은 영국은 12월 12일 선거 이후로 화웨이에 대한 최종적 결정을 내리기로 연기했으나 정치적 혼란 가운데 2020년까지 연기할 가능성이 크다. 보리스 존슨 수상은 5G 네트워크에서 논쟁적이지 않은 부문에 화웨이 제품을 허용할 것임을 언급한 바 있다(’19.11.19.) 이는 테레사 메이 전 수상의 입장을 그대로 계승한 것이다. 두 수상에게 정치적으로 불안정한 시기에 최종적 결정을 내리기에는 정치적 부담이 크게 작용했을 것이고 판단을 유보하는 정무적 판단이 현재의 잠정적 허용으로

귀착된 것으로 볼 수 있다. 잠정적 허용도 부분적 허용을 수용했다. 즉, 2019년 4월에 기존의 화웨이에 대한 “전면 금지(blanket ban)”를 통한 미국과의 견고한 공조체제에서 선회하여, 화웨이 제품이 차세대 모바일 네트워크의 핵심 부분을 공급하는 것은 제한되지만, 그 밖의 ‘에지(edge)’에는 부품을 공급할 것을 허용하였다.

- 유럽연합, 독일, 프랑스, 러시아

유럽연합(EU)은 영국보다 약간 앞서 2019년 3월에, 화웨이 장비 사용을 막아달라는 미국 요청을 무시할 것이라는 의사 표명을 하였다. 앤드루스 안십 EU 디지털 부문 총괄 책임자는 이 같은 내용의 권고안을 제출하였다. 권고안은 회원국에 법적인 강제력이 없지만, EU 회원국들의 정책 방향에 중요한 잣대가 된다.

독일은 2019년 4월 중순 즈음에 5G 이동통신망 구축 사업에서 화웨이를 포함시킬 것을 명확히 하였다. 미국은 유럽연합의 맹주국인 독일에게도 화웨이를 배제하지 않을 경우 기밀 정보 제공 등 군 통신선 단절로 경고한 바 있다. 그럼에도 독일은 가격 경쟁력과 기술력을 확보한 화웨이를 배제할 경우, 이미 상당히 뒤쳐진 무선망 사업에서 뿐 아니라, 차세대 디지털 네트워크 구축 사업에서까지 크게 뒤처질 수 있다고 판단하여, 기존 입장에서 선회하였다. 그 뿐 아니라 미국과의 관계도 어느 정도 영향을 미친 것으로 볼 수 있다.

프랑스도 독일과 마찬가지로 화웨이를 배제 않기로 했다. 2019년 11월 26일 프랑스 재정경제부의 아녜스 파니에뤼나셰 정무차관은 이와 같은 내용을 방송 인터뷰에서 다시 한 번 확증했다.

러시아는 2019년 6월, 5G 개발에 중국의 화웨이와 손을 잡기로 하였다.

- 일본, 한국, 인도

일본은 2018년 12월 화웨이와 ZTE를 정부의 5G 제품 조달 과정에서 제외하면서, 미국 그리고 호주와 뉴질랜드와 보조를 같이 했다. 그러나 화웨이는 이미 민간 부문에서는 KDDI Corp.와 NTT Docomo의 네트워크 장비에 부품들을 제공하고 있었다. 2019년 6월 일본에서의 G20은 2010년 이후 처음으로 중국 정상의 일본 방문이 이루어진 행사이기 때문에 변화가 있지 않을까하는 예측들이 있었지만, 일본의 입장은 그 이후로도 변화하지 않았다.

한국은 두 개의 가장 큰 모바일 사업자 SK텔레콤과 KT는 초기 5G 네트워크에 있어 화웨이 장비를 사용하지 않았다. KT는 2018년 2월 평창올림픽 때 화웨이의 도움 없이 5G를 선보인바 있다. 2019년 4월에는 삼성이 5G 기술이 내장된 세계 최초의 모바일 스마트폰을 내놓기도 하였다. 그러나 LG유플러스는 네트워크에 화웨이 기술을 포함하였다. 동 회사는 2018년 10월 26일 국회에서 열린 과학기술정보통신부 종합감사에서는 화웨이의 5G 장비를 도입 예정이라고 밝힌 바도 있다.

한국 정부는 2018년 불명확했던 화웨이 기업 부품사용에 대한 정부 방침을, 2019년도에 어느 장비를 쓸 것인지는 개별 회사에 달려 있다고 밝힘으로써 화웨이 기업에 대한 입장을 정리했다고 할 수 있다. 2019년 2월부터 보인 유럽과 동남아시아에서의 화웨이 배제 거부는 한국 기업 및 정부의 화웨이 장비 사용에 부담을 덜어 주었다.

인도는 가입자 수로 보면 세계에서 두 번째로 가장 큰 전기통신(telecom) 시장이지만 전통적으로 새로운 기술을 받아들이는 데에는 속도가 늦다. 45 퍼센트의 모바일 사용자가 2019년 2월 기준으로 3G나 4G를 사용 중이며, 대부분의 사람들이 2G를 여전히 사용하고 있다. 전문가들은 5G는 2023년에야 대중적인 사용이 이루어질 것이라 본다. 이 와중에 인도의 화웨이에 대한 입장은 아직 미정이며(’19.4월 기준), 화웨이를 포함해서 노키아, 에릭슨, 삼성 등을 5G 테스트에 초대했다.

그러나 인도는 기본적으로 중국 제품에 대한 불신이 있으며 이는 과거 경험에서 비롯된다. 2010년에는 국가 안보의 우려에서 중국 전기 통신 장비를 금지한 바 있으며 2014년에는 화웨이가 국영 전기통신 네트워크 회사인 Bharat Sanchar Nigam를 해킹했다는 주장에 대해 조사를 개시한 바 있다. 2018년에는 이미 화웨이의 장비 진입이 금지되어 있는 상태였다. 그러나 최근 보도에 따르면 인도 정부도 브라질 정부와 함께 순전히 경제적으로 고려할 때 화웨이 장비 구매를 배제할 이유가 없다는 입장을 밝힌 바 있다.

- 태국, 필리핀, 말레이시아

대부분의 동남아시아 국가들은 미국의 우려를 공유하지 않는 분위기이다. 태국은 2020년까지 화웨이 주도의 5G 서비스를 내놓기를 희망하며, 이미 화웨이와 합작 연구를 수행하고 있다. 필리핀도 마찬가지로 5G 네트워크 장비로 화웨이 제품을 사용하기로 하였다.

화웨이는 2019년에 태국 최대 이동통신사업자 AIS(Advanced Infor Service)와 그리고 필리핀의 글로브 텔레콤과 5G 계약을 체결하였다(’19.10월 기준). 그리고 싱가폴의 M1 서비스, 말레이시아의 맥시스(maxis), 인도네시아의 텔콤셀(Telkomsel)은 모두 화웨와 시험 서비스를 하기로 계약했다(’19.4월 기준). 캄보디아 주요 이동통신사들도 모두 중국의 화웨이 장비로 5G 네트워크를 구축할 계획이며, 2019년 4월에는 화웨이와 5G 인프라 개발 협력 협약을 체결한 바 있다.

그러나 오직 베트남만이 중국 화웨이를 배제할 것으로 알려진 가운데, 자체 장비 개발에 나설 뿐 아니라 에릭슨과 노키아와 협력을 할 예정이다. 이러한 베트남의 방향은, 중국과의 갈등 특히 남중국해에서의 긴장과 베트남의 미국과 안보 및 경제 관계를 강화하고 싶은 선호하고도 관련이 있어 보인다. 베트남 최대 통신사 비엣텔은 베트남 군부가 운영한다. 비엣텔은 4G 서비스에서도 화웨이 제품을 사용하지 않았었다.

Ⅲ. 향후 전망

미국과 중국과의 1차 무역 협상이 연내에 마무리가 지어지지 않을 수 있는 가능성이 언급되는 가운데, 그와 연관된 미국의 화웨이 입장은 계속 견지될 것으로 보인다. 이는 미국의 화웨이 제재 공조체제의 압박이 특히 동맹국들에게 계속적으로 있을 것으로 예상할 수 있다. 이런 거시적 맥락에서, 화웨이에 대한 각국의 입장은 지금 현 상황 유지가 지속될 것으로 보인다. 물론, 미국의 대외정책 방향성이 급격히 선회하거나, 화웨이 부품의 치명적 위험성이 발견되지 않는다는 전제에서이다.

거시적인 맥락에서 현재 상황이 당분간 연기될 것으로 보이지만, 각국의 국내 상황을 보아도, 불안한 시기를 겪고 있는 나라들은 특히 현 잠정적 상황의 연장이 불가피하다. 영국과 같은 나라가 대표적인 경우이다. 브렉시트라는 초유의 상황을 놓고, 더 이상의 불안정을 야기하는 사항에 대해 결정을 내리기 어려운 상황이다. 다른 동맹국들도, 영국의 결정을 기다리고 있다. 영국의 최종 결정이 그들의 정치적 결정의 부담을 덜어줄 수 있기 때문이다. 즉, 현재 최종 결정을 유보하고 있는 동맹국들은, 미중 무역협상에 촉각을 세우는 한편, 자국의 정치적 상황에 따라, 최종 결정을 내릴 적절할 시기를 노리고 있다. 화웨이 부품이 가지는 안보상의 성격 때문에, 최종 결정에는 정치적 부담이 따르기 때문이다. 그러나 최종 결정을 내리기 전에는 현재와 같은 잠정적 허용 방침이 지속될 것이며, 새로운 큰 문제가 대두되지 않는 한, 현 방침이 고착될 가능성이 커 보인다.

한국은 어떻게 해야 하는가. 화웨이 사태는, 미중의 기술패권 다툼의 맥락에서 벌어지고 있다는 것을 이해해야 한다. 화웨이 제품의 실제 기술 보안적 문제는 이미 부차적인 문제가 되는 양상을 보아도 이를 알 수 있다. 선도 산업 분야의 기술과 표준 세우기, 그리고 이와 연결된 경제적 이익이 미국에게 중요하기 때문에, 화웨이 사태는 국제정치적 논란이 되고 있다. 한국은 미국이 중국과 선도 부문에서의 우위를 걸고 싸우고 있는 화웨이 사태의 민감성을 잘 파악하고, 조심스럽게 향후 행보를 정해 나갈 필요가 있다. 한국은 자국 선도 산업의 육성과 이와 결부된 이익의 측면을 명확히 파악하고, 이에 맞는 외교적 노력을 펼쳐 야 할 것이다.

[참고 문헌]

유인태. 2019. 캐나다 사이버 안보와 중견국 외교: 화웨이 사례에서 나타난 안보와 경제·통상의 딜레마 속에서. 문화와 정치. 6(2):263-298.

Barkin, Noah. 2018. “Exclusive: Five Eyes intelligence alliance builds coalition to counter China.” https://www.reuters.com/article/us-china-fiveeyes/exclusive-five-eyes-intelligence-alliance-builds-coalition-to-counter-china-idUSKCN1MM0GH (accessed 2019/03/27).

Bauman, Zygmunt et al. 2014. “After Snowden: Rethinking the Impact of Surveillance.” International Political Sociology. 8(2): 121-144.

Beams, Nick. 2018. “‘Five Eyes’ Intelligence Agencies Behind Drive Against Chinese Telecom Giant Huawei.” https://www.globalresearch.ca/five-eyes-intelligence-agencies-behind-drive-against-chinese-telecom-giant-huawei/5662933 (accessed 2019/03/27).

Buck, Tobias. 2019. “German Regulators Syas Huawei Can Stay in 5G Race.”

https://www.ft.com/content/a7f5eba4-5d02-11e9-9dde-7aedca0a081a (accessed 2019/06/03).

Bussoletti, Francesco 2018. “All Five Eyes countries, except Canada, ban Huawey over security fears.”https://www.difesaesicurezza.com/en/cyber-en/all-five-eyes-countries-exept-canada-ban-huawey-over-security-fears/ (accessed 2019/03/27).

Chase, Steven and Robert Fife. 2018. “U.S. senators urge Trudeau to block Huawei from 5G.”

https://www.theglobeandmail.com/politics/article-us-senators-urge-trudeau-to-block-huawei-from-5g/ (accessed 2019/03/27).

Desjardins, Lynn. 2018. “Huawei ban in Australia increases pressure on Canada.”

http://www.rcinet.ca/en/2018/08/24/china-telecom-giant-spy-concern/ (accessed 2019/03/27).

Freeze, Colin. 2018. “Ottawa’s top cybersecurity official: Canada has ‘layers’ to protect against Huawei threat.”

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-ottawas-top-cybersecurity-official-canada-has-layers-to-protect/ (accessed 2019/03/27).

Horowitz, Julia. 2019. “Huawei Is Growing in Canada Despite Pressure There.”

https://edition.cnn.com/2019/02/21/business/huawei-canada-hiring/index.html (accessed 2019/06/03)

Liao, Rita. 2019. “Canada’s Telus Says Partner Huawei si ‘Reliable’.”

https://techcrunch.com/2019/01/20/telus-backs-huawei/ (accessed 2019/06/06).

Whithers, Trace. 2019. “New Zealand Syas China’s Huawei Hasn’t Been Ruled Out of 5G.”

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-18/new-zealand-says-china-s-huawei-hasn-t-been-ruled-out-of-5g-role (accessed 2019/03/23).

![[Vol.12] 개인정보 정책에서 증거기반(evidence-based)의 규제의 필요성](https://hiic.re.kr/wp-content/uploads/bfi_thumb/dummy-transparent-qzswzze6g081azganrruhb07lbpw5dlcswvfm3xzys.png)